日期 : 2013年11月19日綜合外電報導,

作者 : 江惟真編譯,鄭景文審校

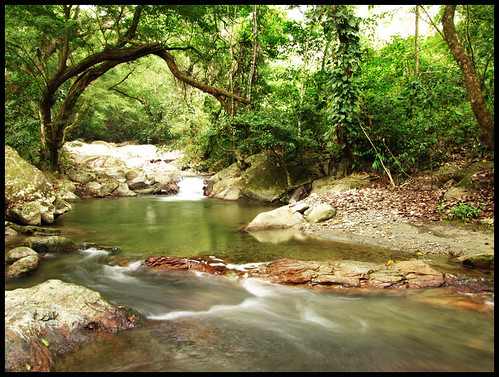

哥倫比亞境內雲霧繚繞的山脈裡藏著許多珍奇生物,包括保護等級極危的丑角蛙和活潑的聖瑪爾塔鸚鵡,是全世界受威脅的哺乳類、鳥類和兩棲類密度最高的地方。14日發表於《科學》期刊的一項研究更指出,這裡也是全世界最難以取代的自然保護區。

法國CEFE-CNRS生態學研究中心研究員Ana Rodrigues博士率領的研究團隊分析了全世界173,000個自然保護區,列出138個「非常難以取代」(exceptionally irreplaceable)的保護區。

哥倫比亞境內的聖瑪爾塔內華達山脈名列第一,但這裡曾經充斥著古柯鹼交易,極危物種的棲地先後遭到毒品作物和政府從空中噴灑的除草劑破壞,現在又出現新的威脅,「這片美麗的山林離市區不遠,因此成為富人們蓋第二棟房子的理想地點。」Ana Rodrigues說。

「非常難以取代」保護區的第二名是印度西高止山脈狹長的沿海丘陵,這裡棲息著亞洲象、獅尾猴、罕見雪羊和其他許多與印度龐大人口爭地求生的物種。

Rodrigues和研究團隊詳盡分析了全球各保護區的現有物種、物種保護級別和是否為特有種等資訊,歸納出保護區的難以取代性。這份指標性研究的目的是協助將保育資源用在最有價值的自然保護區,並確保保護區受到妥善保護。

雖然所有的保護區名義上都獲得國家級的保護,但138個非常難以取代保護區中,只有半數被聯合國教科文組織世界遺產公約承認具「顯著普世價值」。

這138個非常難以取代的保護區絕大多數是位於熱帶地區的島嶼和山區。Rodrigues解釋,這是因為赤道附近地區的物種數較多,而與世隔絕的區域則有較多特有種。科學家認為低緯度地區物種數較多的原因是,數百萬年來,低緯度地區的氣候較容易結冰的高緯度地區穩定,物種不需忍受週期性的大滅絕,可以持續不斷地發展多樣性。

人類活動大規模的破壞了野生棲地,加上狩獵、疾病和氣候變遷這些因素,造成了現今高於化石紀錄約1000倍的物種滅絕速度,也是繼恐龍滅絕以來,頭一次物種遭滅絕的速度比新物種能演化出現的速度還快。

心得 : 現今 可以知道有越來越多的地點 人文景觀 甚至動物 我們都被警訊著它們即將要消失 而這些清單只會有越來越多的趨勢 它們最後皆成為了著名的觀光勝地 我們人們總是在要失去後才知道珍惜 我們必須要更加體認到生活周遭的可貴

沒有留言:

張貼留言